【192#】DIVISION LEAD ∫ 許された天国 ∫ 4cm = 1.200円

【192#】DIVISION LEAD ∫ 許された天国 ∫ 4cm = 1.200円

【192#】DIVISION LEAD

∫ 許された天国 ∫ 4cm = 1.200円

☆本商品は1920~1930年代と思われる

米国ディヴィジョンリードのハンダです。

スプール上データ

Division Lead Com

WIRE SOLDER

CHICAGO ILL.U.S.A

年代は1920年代から1930年代

直径は1.74mm

本松脂(ROSIN CORE)入りハンダ

アメリカのビンテージソルダーの中にはこんな凄い破壊的完成度を持つハンダもあるのだ。ディビジョンリードと名乗っている期間は割と短くその後は別の名前に推移して行くようだが・・・その辺りの調査はまだ資料が万全ではないので現段階では書けない。書けないが凄いのである。凄すぎるのである。このハンダが最後のハンダである可能性が高い。何の最後か? それは音を聞けば皆さんも納得するだろうがとにかく熟成度が半端なく高くこのハンダで満足できなかったらさっさと別の世界に行った方がマシ的なものだ。

確かに186#も凄かった、それは認めざるを得ない。多分同時代の同じメーカーの小巻と大巻の違いなのだろうが私にとっては微妙に違い、聞けば聞くほどその微妙な違いの中身が宇宙的に拡大してしまう。186#はスバリ、レスポールの本物を持っている人にとって必死的なニーズのあるメンテ用ハンダで、世界のメンテナンス業者にそれは大きな声で告げたい。今回の大型スプールもそういう要素は勿論持つ。だが私にはそれだけに留まらない何かをこのハンダに強烈に感じるのだ。

それが何なのかは以下の試聴記に記したので興味のある方は熟読してほしい。それでこの前書きの最後に、このハンダの凄さは別格中の別格である事を申し添えておきたいと思う。私はこのハンダを売り切ったらもう店を閉めても良いぐらいに思った。実際は続けると思うけど何故か使命を果たしたような達成感で店の鍵をガチャッと締めてバイバイそれではサヨウナラと締め括れるような気がする。

テストはHOT側とCOLD(GND)側の両方にこのハンダを使用した結果を述べます。

まずAUDIO用の結果をレポートします。

The Day Begins The Moody Blues Days Of Future Passed

The Day Begins The Moody Blues Days Of Future Passed

予想はしていたが豊穣で雄大で壮大なシンフォニック・サウンド。はは~っと聴くものを自然に平伏せさせるような圧倒的存在感と偉大さ。こりゃシンフォニーにこれだけ合うハンダはこれまで無かったな。と呆気に取られる。も一度言います! シンフォニックな音楽をかけたらこれの右に出るもの無しだ。分厚い音場スケールが天国的安らぎに誘います。

Simon Phillips Protocol V 全ての曲

Simon Phillips Protocol V 全ての曲

なんじゃこりゃ!※松田優作である。こんなに音楽って聞きやすいものだったっけ? 普段はもっとこう音楽ってある程度の辛さを乗り越えて掴む一輪の花的な要素が無いかいな? 修行僧が肉体を散々虐め抜いてある時ポコッと悟る的な。初めから天国なんて行っちゃダメだよ的な雰囲気がこの星には昔からあるね。最初に辛さがあり最後にちょっとだけ成功感がある。こういう感じに我々は馴染みすぎていて最初から楽だと罪の意識すら湧くんだよね。だがこのハンダはそれを許さない。辛さが排除されている世界、それがここにある。楽である、楽しいのである、自然と明るく朗らかなのである。そう言うのが全部許されている世界である。そう言う世界に行きたい人はこのハンダを使えばいい。

トラック06 Andre Previn RACHMANINOV 2nd SYMPHONY

トラック06 Andre Previn RACHMANINOV 2nd SYMPHONY

ラフマニノフを聞くと私は青春時代の無垢な魂を感じる。これは汚してはいけないもので大人の世界の裏事情を例え知ったとしても心の中のダイアモンドの中にカケラでも良いからソッとしまっておいて欲しいものだ。なのでこの音楽は何があってもその無垢さ清純さを台無しにするようではいけない。だがこれはなかなか難題であり世の中の多くは複雑な大人の交渉の末、矛盾が絡まったような多層化構造を呈している。これが多くの若者を純粋さから遠ざけるのだ。同じく腹黒くなり大人に参加するのもあろうがここで置き忘れる物が魂であり実は一番大事だったりする。このハンダの凄いところはその魂のKEEPである。純粋さを失わない事、そして意識が温かい事、この二つは世界遺産でこのハンダの特徴でもある。

Green Sky Marcin Wasilewski Trio

Green Sky Marcin Wasilewski Trio

ピアノトリオ。もう何もかもが超繊細な表現でシンバルの一音ごとの表現もしっかりと気を使って叩き分けている。それはベースもそうでベースの弦をフレットに押し付けまたはずらして出る些細な表現の違いまで克明にこのハンダは出してくる。それほど繊細でありながらも繊細系の持つ神経質的側面は全く無くただただ音と音楽に酔い浸れる。完成された表現というもの(≠リアリティと至福感のバランス)をここに感じる。

If I Tell You I Love You Melody Gardot The Absence

If I Tell You I Love You Melody Gardot The Absence

昔頻繁に聞いていた曲。耳タコの筈が何故かこのハンダで聞くこの曲は新鮮な驚きの連続だ。このハンダの懐の深さは破壊的に巨大なのでどんな音楽もこの壺の中に入れちゃえばあら不思議、皆美酒に生まれ変わる的な凄さだ。で、オーディオ的にも切れ込み深く凄い部分があるので音楽だけが楽しめる_______訳でもなくAUDIO的にも上級な美酒のようだ。結局AUDIOなんてものは快楽に至れば出口なものでそれ以外はそこに到達する途中の言い訳のあれこれに過ぎない。このハンダはその目的地に一気にワープする。よく何年物の何とか、という表現をするがそれで言えばこのハンダは1万年物のブランデーのようだ。まぁ一万年前にブランデーがあったかは謎だが敢えてこの音を表現するならそれだろう。それしかない。

My October Symphony~So Hard Pet Shop Boys Behaviour

My October Symphony~So Hard Pet Shop Boys Behaviour

もうどんな曲でも構わないのだ。かける音源の制作年代も関係ない。どんな年代のどんな音源も全て良い音にしてしまう。しかもその良い音は作られたような気が全然しない、まるでその物の本質的な良さをそのまま抽出してくれるような音だからだ。従って普段はやれアンドロイドだ、プラスチックだとか言っていた音がその反対側に移籍する。こういう事がたかがハンダ一箇所で起きちまって良いのだろうか、道徳的な危うさを感じる。世の中とは苦労するものだという観念がここ地球では永年浸けられていた漬物のように色濃く染み付いている。しかしそういう重いくびきから解放された音がここにある。So Hardでもこの感覚が続き最早今かけている音楽がPet Shop Boysであるとかはもうどうでも良くなる。何しろ楽チンなのだから。音楽を聴くって本来はこういうもんだろとしみじみと思えるこの音。我々はなんでこんな苦労してきたんだろと。

レスポールです。エアー感のある申し分のない耳障りの良い音。なんて言うかフレーズに空気が含まれているような気がする。186#と多分同じ頃のハンダなので音傾向は非常に良く似ています。クリーントーンにしても傾向は変わらずエアリーな感触溢れるトーン。粘りや倍音もさることながらこのハンダ特有な現象はこの類まれなる空気感だろう。それって何?と思われる方もいるだろうがそうとしか言えない音なのだ。

空気感がイコール良く乾いたギタートーンと言えなくもないが何となくそれだけではない。耳触りの良さはシルクや上質のコットンだから仮に100時間弾いていても全く問題ない。この音と共に寝起きする感覚だ。アタックを強く弾いても多量の空気を含んだようなフンワカ感があるので耳に刺さるような音は逆さまにしても出てこない。レスポールという楽器が可能性としてもたらす様々な用途にガチに合う。

そう、つまりLPにピッタリなのだ。クラシカルなLPイメージから現代的使用(※ヴァン・ヘイレン以降)における壮大なディストーションやサスティーン、フィードバックの効いた音などもう涙がちょちょギレます。これは正に王者の音! 多くの民を従わせる圧等的信頼感の音だ。ブルース、ロックを始めとしレスポールを使用するあらゆる現場で圧倒的な力の差を見せつけます。中心になる点は音の聞きやすさから始まりそしてまた音の聞きやすさに収斂する。弾きやすい音というものはこれほど偉大な力を持つものなのかと思い知らされた。

186#もこれと並ぶ良いハンダで私はそれを”ビンテージレスポール100%の音”と評した。なので本物のリペアに欠かせ無い希少ハンダとして年がら年中ビンテージ・レスポールのメンテをやっている人にこれを薦めたい。そしてこの192#は本物のリペアには勿論、ギターを始めた少年からギター名人にまで手放しでお薦めする。理由は「初めからいい音で弾いて何が悪い!?」だ。かくいう私の最初のエレキは浅草のレコード屋にかかっていた12.000円(アンプ付き)のグヤトーンの変な形のギターだった。とてつもなく完成度の低いギターで私の最初のギター運は最悪だった。そういう底辺から這い上がってきたとも言える。だが私のような辛い経験はこれからギターを始める少年達には必要のないものだ。だってそれはギターが嫌いになる近道だから。親がピアニストであるその子は手の平が小さき幼児の頃から親父の特訓を泣きながら受け間違うとピアノの椅子のそっちからそっちまで飛ばされたという、まぁその子はグレずにピアニストになったんだけどさ、そういう星飛馬的根性物語は上から押しつけるものではなく自ら望んで入るもんだろ。もう一度言います! 最初からいい音が出て何が悪い!?

ストラトです。のっけからいい音が出ている…。一発目の音がある意味勝負でその時感じた事が全てであったりする。後は後付けだから。このハンダはある意味VWD21の最終解答であるからもうどうしようもない。問答無用なのだ。まぁ世界遺産みたいなものか。クリーントーンにしても全くトゲトゲした音は出ない、心地いい音しか出ないのだこのハンダは、このハンダに比べれば凡百のハンダは何かしら文句が出る。ある意味仙人のようなハンダで、この世の中の全てとは繋がっていない。繋がってはいないが下界を見下ろす事はできる。このハンダは仙人の住む世界に育つ桃の木のようなもので、その桃は不老長寿の効能があり神々が好んで飲みたがるというアムリタのようなものだ。もうすぐにハンダの事を早々と卒業したい方にとってこんな便利なものはないだろう。何しろハンダの沼は広く深い、広さは太平洋の如くで深さはマリアナ海溝の如くなのだからこんな危険なものは無い。早々にここから立ち去るにはこのハンダしか手段は無い。KESTER”44”すら未体験でもこのハンダを最初に買ってしまえば、後世で「あなたはなんとラッキーだったんだ!」と人々に称賛される事間違いなし。ラッキーとはこの事だったんだとしみじみと思える未来は近い。ちなみに歪ませるとジューシーな味わいを保ちつつ咆哮するがその音ですら音響芸術に最も近く人の感性を心地良く刺激する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

発売前に二人の方にご意見を伺いました。

以下に掲載致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

StrayChats様

このDivision Leadハンダの音のイメージは、『純粋な水』 料理で言うと何も不純物が混ざって無いからこそ素材その物の味が純粋に生きる。

そんなイメージ、多くのハンダが、調味料の様に、素材に味付けをして良い味にして行く方向な物が多い中、素材その物の味をどこまでもピュアに出して行く方向なのが、このDivision Leadだ。

エレキギターに使った場合、そのギターその物の素材の音がそのまま良い所も悪い所も隠さず出る。ピックを弦にあてる角度、位置、強弱、繊細なタッちが感度抜群で出る。

このハンダにすると今まで気づかなかったギターの特徴に気づくこともありました。

少々鳴りの悪いギターもいつもよりプロントピックアップ寄りの位置で弦を真上から最適な強さで弾くと持ってるギターの中で一番良い音が出るポイントがあったり、このハンダを使ってしまうと、今まで最高だと思ってたCSハンダでさえも一枚、音にオブラートが被っている様にさえ感じてしまう。このハンダの方が本物の音なんだってことにね。

このハンダの製造年はもの凄く古い1920年~1940年?これは、1950年のエレキギターの誕生よりも遥かに古い。

1950年代のGibsonエレキギターを弾いた時のあの感覚、エレキギターを構成する物質、木材、線材、ハンダ、金属の集合体が絶妙に連結して木材の枯れた響き、金属の響き、ビンテージコンデンサー、シールド配線のハイ落ちも、その全ての素材の持ち味の結晶が織りなす音抜け抜群な繊細で純粋なオールドサウンド、こんなサウンドを目指す方にはDivision Leadハンダがお勧めです。

もちろんこのハンダも先に販売されておりましたDivision Lead ハンダ(ビンテージレスポール100%)ハンダの様にビンテージギターの修繕にも最適です。

今回紹介しましたDivision Leadハンダ2も非常に音の特徴が似ております。

ハンダを試聴する際は、わかりやすい様に2本のレスポールで、2本ともセレクターからジャックまでの配線を禁断のCORNISHシールドで一本は、ヴィンテージレスポールの音100%のハンダを全てに使用した物ともう一本は、Division Leadハンダ2で全てにハンダした物とで弾き比べました。

最初は、ハンダ付け直後だったので音が安定しておらずギターの個体差かと思う位のよく似た出音をしておりました。とはいえ、2本とも音抜け解像度、音のリアルさと言いましょうか、CSや他の星に移住する際に持参するFLUX COREハンダ、赤ナッソをも超えており、コレが50年代のGibsonエレキギター、本物のビンテージギターに使われてるハンダの音だ!と思うほど音抜けの良さ。

ハンダ付け後1週間は、音の感じが少しずつ変化して段々と音が安定して来ました。

先に販売されておりましたDivision Lead ハンダ(ビンテージレスポール100%)と本当に良く似た音に感じておりましたが、違いをどうしても探したい一心で視聴しておりますとDivision Lead2の方がほんの少しだけ音の周波数域が低域寄りで重心の低い落ち着いた出音、先日のAEC BLUE 配線やCSハンダの音域に似た感じがしました。

只々、このDivision Leadハンダ2 のハンダの音のリアルさは格別です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

にぎはやひ様

このハンダの音の特徴ですが、

低音域の表現力にすごい魅力を感じました。

クラシックでは弦の旋律の音の変化やティンパニーの音のほんの少しの音の強弱や揺れやコントラバスでの音の表情、細部の音の分離はこれも聞いたことがないほどの表現をしてきます。

低音域の表情がよく聞き取れるので音が細いのかというとそれはなく

また、高音域がきついのかというとそれもないのに高音域も伸びています。

上の音も下の音の幅、ダイナミックレンジが広くて解放感があります。

ジャズでのトリオでの演奏の音楽ではアルトサックスと後ろでベースがリズムセクションとしてひいているものでチェックしてみました。

いままではこの音楽ではベースの音が少しこもったような感じの音の印象だったのですが、このハンダではベースの弦を指ではじいている感覚が伝わりそれによってアルトサックスの演奏が引き立てられている様子が見えてきました。

これには驚きです。

普通、音のエネルギーバランスが上寄りになると低音域が細くなって量感がなくその分 音がそぎ落とされてそのように聞こえるものが多いのですが、このハンダはそれではなく低音域のエネルギー感がすごくあります。(量感が多い低音域で膨らんでエネルギーを感じるのではなく細部まで聞こえてエネルギー感を感じます)

テナーサックスのライブの演奏ではブレスの強弱による管の音の変化はよく出てきます。ライブ会場の周りの色々な音もよくひろっているようです。

繰り返しますが、不思議なのは先ほどにも書いたように低音域の音のグラデーションがここまで出てくるには高音域に細さやきつさがあったり音のバランスが高音域寄りでそのようにでているように思うのですが、このハンダは高音域は落ち着いた音の感じでそれでいてダイナミックレンジの広さ、音の立ち上がり、立下りはいいので不思議です。

エージングをしてない状態でも低音域の表現力には驚きです。さきほどの高音域は落ち着いた音の感じというのは音は伸びているのですがほどよくきつさがなく聞きやすいという感じです。

次に30時間ほどエージングをしてからまた音を確認しましたら高音域の音の情報量が増えていて、女性コーラスを聞くと実在感や高音域の声の伸びや表情がすごく出てくるようになりました。

エージング前は高音域は悪くないのですが低音域の表現力に比べると少し劣るように思えたのですがエージング後には全帯域での陰影感や表現力が増していました。

エージングに少し我慢が必要ですがこのハンダの実力は「他の星に移住する際に持参する」ハンダに劣らないすごくいいハンダだなという感想です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まとめ

このハンダ、特にオーディオだがエージングが進むと天上界的な音が出てくる。あぁこのまま昇天してもいいなと思わせる甘美で気が遠くなるような音だ。音楽ジャンルは全く問わない。エージングによる音の変化は驚異的で今回の試聴の最後の方、私は天国にいた。このハンダ高音がどーの低音がどーのと言うようなもんじゃない。そう言う所に居りません。やはり王の音なのでそのオーラが全く他のハンダとは異なり一言普通の事を言っても王様が宣った如くの圧倒的説得力と包容力に包まれる。そりゃ違うわ! 多分オーディオ体験としては皆様が初めて体験する音に違いない。しかし困る事にどこがどうなると簡単には言えない音なので説明に困る。高域が持ち上がったり刺激的な音になる訳ではない。ある意味そのまんまなのだが、全然違ったそのまんまになる。こういうミラクルは体験しないと絶対にわからない。ただ売る側として大変に困るのはこういう”終われる”ハンダを入手し、他のハンダには興味を持たなくなる事だ。それだけは止めてくださいね。

【ご注意】

価格は4cm単位ですが一回の購入での個数上限はx18と致しますので前もってご了承ください。

数量1(4cm)以上、必要な方はカートに入れる前に数量指定(MAX=18)をして下さい。

支払方法

■銀行振込: 三井住友銀行

■ゆうちょ銀行

■クレジットカード

■コンビニ決済

【発送方法/発送費について】

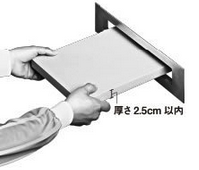

品物の外形が角形A4サイズ(31.2cm以内×22.8cm)内で厚さが2.5cm(重さ1Kg)までの物でしたらヤマト運輸のネコポスが使えます。

運賃は全国一律200円(無料サービスしています)です。

時間指定はできませんが追跡が可能です。品物はポスト投函です。おおよそ

1~2日でお手元に届きます。

上記以上のサイズ重量の物、そして到着日時の指定をしたい場合は

宅急便コンパクトでの発送となります。